Wertvolle Gemäldefenster müssen restauriert werden

Jetzt Gemäldefensterrestaurierung unterstützen!

Die Gemäldefenster im Bereich des Hochchores und auf der Westseite des Mariendoms weisen zahlreiche Beschädigungen – zum Teil durch Granatsplitter im Zweiten Weltkrieg – auf. Vor allem Witterungseinflüsse, Abgase, Vogelkot und die Umweltverschmutzung aus fast 150 Jahren Industrialisierung, aber auch Rückstände von Rost auf der Glasoberfläche haben den Fenstern im Laufe der Zeit zugesetzt. Im Zuge eines Zehn-Jahres-Programmes werden diese 29 reparaturbedürftigen Gemäldefenster bis 2030 restauriert. Dabei wird auch eine spezielle Schutzverglasung eingebaut. Aufgrund der arbeits- und kostenintensiven Maßnahmen können pro Jahr maximal drei Gemäldefenster restauriert werden.

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich bis 2030 auf rund 1,5 Mio. Euro.

Aktuell: Fenster Kaltenberg-Allerheiligen

Seit Anfang Jänner ist das Gemäldefenster Kaltenberg-Allerheiligen in der Glaswerkstätte in Schlierbach.

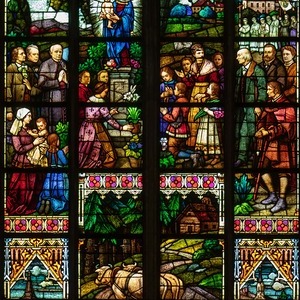

In Kaltenberg, einem bekannten Marien-Wallfahrtsort im Mühlviertel, stand auf einer Steinsäule eine Holzstatue einer Maria mit Kind, an die sich die Bitten und Gebete vieler Hilfesuchender richteten. 1658 übertrug man die Statue in einer feierlichen Prozession in eine Holzkirche, dies zeigt das Hauptbild. Das untere Bild erzählt vom Wallfahrtsort Allerheiligen. Ein an Pest verstorbener Bauer wollte dort begraben werden, wo seine Rinder den Sarg auf dem Karren hinfahren würden. Dieser Ort wurde zu einer Pilgerstätte, schließlich wurde dort eine Kirche für Wallfahrer erbaut. Im Maßwerk sind das Gnadenbild von Allerheiligen sowie darunter die beiden Pestpatrone Rochus und Sebastian zu sehen.

Sorgsame Arbeit in der Glaswerkstätte Schlierbach

Unmittelbar nach Ausbau der Bleiglasfelder wird eine Schutzverglasung aus Schlierbacher Restaurationsglas mit leicht welligem und strukturiertem Erscheinungsbild eingesetzt. Diese Schutzverglasung schützt die wertvolle Malerei zukünftig vor mechanischen Beschädigungen und Witterungseinflüssen. Eine Schwitzwasserrinne sorgt dafür, dass schädliches Kondensat nicht mehr an der hochwertigen, bemalten Innenoberfläche der historischen Scheiben, sondern an der Schutzverglasung auftritt und dort kontrolliert ablaufen kann. Vor Ort werden auch die angerosteten Sturmstangen grundiert und beschichtet.

In der Glasmalerei Stift Schlierbach werden die Glasfelder in einem ersten Schritt vorsichtig gereinigt. Danach werden gebrochene Glasteile geklebt und Teile mit Splittersprüngen farblich neu gefasst. Fehlstellen müssen mit mundgeblasenen Echtantikgläsern in passender Farbe, Struktur und Herstellungsart ersetzt werden. Gerissene Stellen an den Bleistegen werden neu verlötet und durch Patinieren farblich angeglichen. Eine für die Statik und zum Schutz der Verbleiung bedeutende Maßnahme stellt das Neuverkitten sämtlicher Bleistege mit Leinölkitt dar. Die historischen Windsprossen auf der Innenseite der Verglasung werden abgenommen, saniert und mit neuen Bleihaften wieder angebracht. Nach erfolgter Restaurierung in Schlierbach werden die Glasfelder im Mariendom rund drei bis vier Zentimeter zur neuen Schutzverglasung vorgesetzt.

Mariendom als Modellprojekt für die Restaurierung neugotischer Gemäldefenster

Die Restaurierung der Gemäldefenster erfolgt im Zuge eines Zehn-Jahres-Programmes durch die Glasmalerei Stift Schlierbach, denkmalpflegerisch betreut von Seiten des Bundesdenkmalamtes (Abteilung für Oberösterreich) in Zusammenarbeit mit der Kunsthistorikerin Dr.in Christina Wais.

Im Zuge des Programmes werden speziell bei der Befundung und Analyse der Schäden neue Maßstäbe für neugotische Bleiglasfenster gesetzt. Zunächst wird für jedes Gemäldefenster der Bestand und der Zustand erhoben. Darauf aufbauend wird ein umfangreicher restauratorischer und konservatorischer Maßnahmen-Katalog entwickelt. Das Restaurierungsziel wird vom Bundesdenkmalamt festgelegt. Fragen, wie mit der Versorgung von Sprüngen und Fehlstellen umzugehen ist, werden konkret besprochen und entschieden. Oberstes Ziel dabei ist es, möglichst viel Originalsubstanz zu erhalten und zu bewahren. Auf Basis des im Zuge dieser Restaurierung entwickelten Rüstzeugs sollen, um eine stringente und nachvollziehbare Vorgehensweise zu gewährleisten, zukünftige Restaurierungen neugotischer Gemäldefenster landesweit erfolgen.

Gemäldefenster erzählen Diözesan- und Landesgeschichte

So wie der Mariendom in fünf Bauetappen errichtet wurde, stammen auch die insgesamt mehr als 100 gestalteten Fenster des Doms aus unterschiedlichen Zeiten. Beinahe zeitgleich mit der Errichtung des Bauwerks ab dem Jahr 1862 kam es zur Beauftragung der ersten monumentalen Glasgemälde für die Fenster der Votivkapelle bei der ebenso erst 1861 neu gegründeten Tiroler Glasmalerei- und Mosaikanstalt in Innsbruck. Diese Fenster zeigen die Gottesmutter Maria in biblischen Szenen und zeichnen sich insbesondere durch kräftige, farbige Akzente in Grundfarben aus.

Aus dem zweiten Bauabschnitt zwischen 1868 und 1885 stammen die Gemäldefenster im Kapellenkranz und Hochchor. Während erstere im Zweiten Weltkrieg zerstört und erst 1995 durch neue Fenster des Künstlers Karl Martin Hartmann ersetzt wurden, sind die elf Fenster des Hochchores noch im Originalzustand aus 1885 erhalten. Sie sind deutlich größer als die Votivkapellenfenster und ermöglichten daher auch eine völlig andere künstlerische Umsetzung. Diese Fenster wurden dem Thema „Maria im Leben Jesu“ gewidmet und auf Basis von Entwürfen der Künstler Franz Plattner und Alfons Walder von der Tiroler Glasmalerei gefertigt.

Die 42 Fenster des Lang- und Querhauses sowie die drei beeindruckenden Rosetten stellen die umfangreichste und berühmteste Fenstergruppe des Mariendoms dar. Sie wurden im Zeitraum zwischen 1910 und 1924 geschaffen und prägen aufgrund ihrer Größe und Gestaltung ganz wesentlich das Erscheinungsbild des Mariendoms. Die Darstellungen dieser Fenster folgen inhaltlich dem Wunsch Bischof Rudolph Hittmairs (1909 - 1915), nicht nur die Gottesmutter Maria als Schutzfrau Oberösterreichs, sondern auch markante Begebenheiten, Persönlichkeiten und Landschaften Oberösterreichs zu präsentieren. So erzählen diese Gemäldefenster in ihren detailreichen Darstellungen aus der Geschichte der Diözese Linz, über wichtige Ereignisse im Leben von Bischof Franz J. Rudigier sowie die Geschichte der Erbauung des Mariendoms. Weitere Abbildungen zeigen geistliche Orte, Klöster, Stifte und Pfarren des Landes und seiner Nachbarregionen. Besonders wichtig war es Bischof Hittmair, die Bilder der Menschen zu zeigen, die am Dombau beteiligt waren oder die das Entstehen des Doms miterlebten. Die Darstellung von Personen in Form von Porträts nach der Vorlage von Fotografien ist dabei ein besonderes Merkmal der Gemäldefenster im Mariendom. Die Fotografien dienten anfänglich als Hilfestellung für die ausführenden Künstler. Später wurden sie gezielt dafür verwendet, StifterInnen und SpenderInnen der Fenster in diesen darzustellen. Die SponsorInnen wirkten dabei als TeilnehmerInnen an bedeutenden Ereignissen wie der Wallfahrt ins Heilige Land mit oder liehen geschichtlichen Akteuren ihr Gesicht.

Als der Mariendom 1924 geweiht wurde, war der Bau noch nicht vollständig. Erst 1928 war es möglich, den letzten Teil des Fensterprogrammes zu finanzieren und die Turmkapellenfenster bei der oberösterreichischen Glaswerkstätte Josef Raukamp in Auftrag zu geben. Die Wirkung dieser Fenster beruht auf der Kleinteiligkeit und Farbenpracht der floralen Muster.